文艺家

-

中文名郎绍君(画家)

-

国籍中国

-

性别男

-

籍贯河北保定人

-

出生日1939年

-

民族汉

-

职业中国国家画院美术研究院副院长

-

代表作品出版《艺术与生活·郎绍君》、《朝花夕拾·郎绍君书画作品集》、《墨缘:郎绍君、徐如黛书画集》等

著有《论中国现代美术》《重建中国精英艺术》《现代中国画论集》《守护与拓进》《齐白石》《齐白石的世界》《林风眠》《陶冷月》《城市梦魇》《自然的再发现》《中国现代美术理论批评文丛·郎绍君卷》等,主编有《齐白石全集》《陆俨少全集》《唐云全集》《中国名画家全集·近现代》《北京画院藏齐白石全集·手稿卷》等。

出版画集有《艺术与生活·郎绍君》、《朝花夕拾·郎绍君书画作品集》、《砚田秋耕·郎绍君、徐如黛邀请展作品集》《墨缘:郎绍君、徐如黛书画集》等。

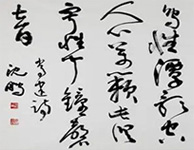

郎先生喜欢魏碑的遒厚精古,如张黑女、苏孝慈、董美人的典雅端庄,舒朗自在,大结构里面有一些精微的揖让顾盼,每个字的重心都有微妙的高低错让。他也心仪颜鲁公祭争座位和祭侄稿的沉郁顿挫。不特别喜欢那种潇洒跌宕的,奇纵恣肆或过于流利妍美一路的作品,如赵孟頫、董其昌、傅山、王铎、康有为等的书法,大凡个人表现情绪起伏过于夸张的,都与他的心性不甚相符。

近年郎先生在用笔上并不过于着力呈现每个字在笔力上的起伏跌宕,而很注重整体篇章的节奏。无论对联或条幅,均注意单字的小章法,结构布局也很疏朗,留白多。注重每个字大小的欹正顾盼、重心的调整,变化微妙,若清风徐来,吐属清新而意韵自生。所以写起来显得自然而有生拙的意趣。这种生拙的意趣书写并不是疑迟,但是能呈现出一种恭敬。宋代程明道论“吾作字甚敬,非是要字好,只此是学”。认为平和自然才能体现人格与书艺的统一。董其昌也谈到过“每作书写字须用敬也。……便当起矜庄想”。郎先生把写字纳入了他道德修养和日常日课的一种途径,我想这个就是我们中国传统文人书斋生活里很重要的一个构成部分。

郎绍君生于1939年12月,河北省定州人,1961年毕业于天津美术学院史论专业并留校任教,1981年毕业于中国艺术研究院研究生部,并留院作研究工作,曾任美术研究所近现代美术研究室主任。现为研究员、国家文物鉴定委员会委员、中央美术学院客座教授。主要研究中国近现代美术史及理论,兼作美术评论,近现代书画鉴定。

著有《论现代中国美术》《重建中国精英艺术》《现代中国画论集》《《守护与拓进》《齐白石研究》《齐白石的世界》《林风眠》《陶冷月》《城市梦魇》《郎绍君美术时评》《中国现代美术理论文丛·郎绍君卷》等,美术评论文字百十篇。合著有《中国绘画三千年》《方人定》。主编有《齐白石全集》《陆俨少全集》《唐云全集》《中国名画家全集·近现代部分》《中国大百科全书美术卷·近现代分支》等。出版有小型书画集二册。

与郎先生对坐而语,他专注的神情、亲切的言谈与时而流露的幽默,并不像听一位资深学者的授课,更像是与一位蔼然长者自在闲谈,他在从容、平淡的谈论中流露出一份对学术的虔敬和对艺术的真诚。再过几天就是郎绍君的75岁生日了,岁月无声如这冬日午后的暖阳,他的生命感怀与学术信仰沉淀着宁和又热烈的华彩。

负笈津门,与美术结缘

1939年,郎绍君出生于河北定州的一个农家,幼时随母亲来到北京,就读于宣武门小学。后因母亲返乡照顾年迈的祖母,留下他一个人读完五、六年级。1953年,考入能住校的潞河中学,继而考入天津河北师范学院美术系,踏入美术这片天地。

五年的美术系学习,先修绘画,后修美术史论,毕业后留校任史论教员。在上世纪五六十年代,学校几经调整,先后更名为“河北艺术师范学院”“河北美术学院”“天津艺术学院”“天津美术学院”。“文革”期间,学院一度被取消,校址改为电子管厂,郎绍君先被下放干校劳动,后被分派到中学教书。1973年,天津美院“复校”,他又调回学院任史论教员。

从1961年始,他陆续在《天津日报》、《新晚报》、《河北美术》、《河北日报》发表美术评论文章。谈及这段往事,他十分感谢天津日报文艺副刊的提携和培养,他在中学时代的学长、小说家刘绍棠最初也曾得到这个副刊的培养。1976年,在阎丽川教授的支持下,郎绍君到北京为人民美术出版社编写了《中国古代绘画百图》。他回顾说:“人美社的王靖宪先生和沈鹏先生,对我多有指点和鼓励。这本署名《天津美院理论教研室》的通俗读物,虽然很幼稚,但作为人美社‘文革’后出版的第一本关于美术史的书,有点纪念意义。”

难忘的恭王府岁月

1978年秋,郎绍君考入了中国艺术研究院,成为“文革”后的第一届研究生。“年近四十读研,又兴奋又惭愧。兴奋的是遇到改革开放,像我这样出身不好的人能获得机会再学习,惭愧已经是个老学生。”艺研院在恭王府,不同艺术专业的几十个老学生聚在一起,刻苦攻读、终日讨论的氛围,让他回味无穷:“我们这帮同学,学音乐、美术、电影、戏曲、舞蹈的都有,听专家讲座,寻找新书,看内部片,自由讨论,大家经常处在一种激情的状态。”“来讲课的,如张庚先生、王朝闻先生、廖辅舒先生、启功先生、李泽厚先生、郑杭生先生、裘锡圭先生,刘纲纪先生等等,都有自己的真知卓见,都真率有趣,没有架子,还欢迎我们找他请教。”“对我们这一代人来说,在70年代末80年代初,面临着知识结构的更新,否则就跟不上时代。读研这三年,真是终生难忘。”

毕业后的郎绍君留在中国艺术研究院工作。有一段时间,他的研究范畴兼及古代与近现代;80年代中期,研究视角集中到近百年中国美术,先后担任了《美术史论》编辑部主任,《中国大百科全书美术卷近现代分支》的副主编,美研所近现代美术研究室主任。到90年代,20年中,撰写了《论中国现代美术》、《齐白石研究》、《重建中国精英艺术》、《林风眠》及多部以中国画为主要对象的研究文集。主编了《齐白石全集》。其中《齐白石研究》一书获得了首届文化部优秀艺术科学研究成果一等奖,《齐白石全集》获得了中国图书奖。

参与“笔墨论”讨论

上世纪90年代,中国美术界展开了一场关于笔墨问题的大讨论,从而大大促进了人们对中国画传统的理解与重视,郎绍君从80年代中期就开始关注笔墨问题。大讨论期间,他先后撰写了《笔墨论稿》、《笔墨问题答客问——兼评“笔墨等于零”》、《黄宾虹与笔墨问题》等有影响的文章,是对笔墨讨论中最有学术力度的文献之一。在《笔墨问题答客问——兼评“笔墨等于零”》一文的结尾,郎绍君写道:“近百年艺术史证明,轻视或抛弃笔墨的基本部分就会失去笔墨,因而也会失去传统绘画的基本特征;而把某种笔墨风格与具体画法视为神圣,固化、僵化,就会使传统绘画失去活力。我们须防止这两种倾向与局面的发生。”这段小结提出“防止两种倾向”的观点,直到今天仍然具有时效性和针对性。

由于郎绍君对笔墨的强调和重视,在争论的几方中,有评论将他称之为传统派,“笔墨中心论”的代表。对此,郎绍君笑着说:“我确实强调中国画传统的价值,但我并不轻视对西方艺术的借鉴,比如,我写过《林风眠》、《方人定》、《李可染》的专著,对他们借鉴外来美术的努力与成就做了充分的肯定。当然,肯定不是没有批判性,否定也不是没有肯定者。总之都要讲道理,这是比较难的。”

如今回顾这场论争,郎绍君欣慰地说:“关于笔墨问题的这场争论,谁对谁错并不很重要,重要的是那场争论,加深了人们对传统相对深入的认知,奠定了中国画在教育和创作上回归传统的思想基础。即从上世纪90年代以来,中国画的发展,包括学校的教育都更加重视对传统的学习,也更加重视对中国画历史的研究。这才是重要的。”