文艺家

-

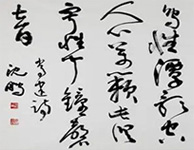

中文名罗国士(画家)

-

国籍中国

-

性别男

-

籍贯湖北房县人

-

出生日1929年生

-

民族汉

-

职业陕西省美术家协会顾问

-

代表作品出版《罗国士画集》、《罗国士国画精品集》、《中国长安画库——罗国士》《罗国士书画评传》

1989年在中国美术馆举办个人画展。曾先后访问美国、英国、法国、日本、新加坡等国并举办个人画展,取得极大成功。1996年作品被法国蓬皮杜艺术中心收藏,其它作品被多个国家和国内博物馆收藏。国内办展,足迹延伸到中国美术馆、武汉美术馆、广东美术馆、山东展览馆、郑州艺术馆、深圳博物馆、珠海博物馆、澳门展览馆以及香港展览馆等地。作品颇受观众喝彩和藏家青睐。中外重要场馆,如人民大会堂、毛主席纪念堂、天安门城楼、钓鱼台国宾馆、北京国际会议中心和法国、新加坡博物馆、均收藏其作品。中外若干名人更把购藏罗画当成乐事。他曾出版两部《罗国士画集》和《罗国士国画精品集》、《中国长安画库——罗国士》《罗国士书画评传》《罗国士书画展专集》。其作品早已受到美评人士的广泛关注,并有数十篇研究成果面世。1997年美国世界名人传记中心评其为世界著名艺术家。

在这个背景上,他以大半生的艺术实践形成了自己国画创作第一个特色:中西合璧。他的画,以中国画为质为体为魂,却时不时溶进水彩画之文之用形。画花卉常常只用水分和色彩的渗化来晕染明晦光暗,而少施线描,画出传统花卉少有的饱满和明丽却又不失沉厚。有时又追求一种现代空间的构成,画出水常用奇峭而不稳定的布局,以空白暗藏意蕴,以飞线下点构成趣味。

罗国士先生乃湖北房县人氏,在神农架的崇山峻岭中长大,自小受荆楚文化的哺乳,精神中难免没有屈骚楚狂的艺术种子和浪漫基因。弱冠之时却参军入伍,先是进军西北,转战陕南,后转业来到陕西人民艺术剧院。自此在这块古拙沉朴的黄土地上,接受汉唐雄风的濡染。这又使得江文化的性灵和河文化的沉雄互激互溶,构成了他创作的第二重文化背景。

在这重背景上,他形成了自己创作的另一个重要特色:刚柔相济。他笔下的花卉,如春阳下、清溪边的南国女儿,清丽柔媚,楚楚可人;而同一人笔下的动物,却骥驰莽原,驼行大漠,虎啸苍岭,鹰击长空,无不铁骨峥嶙,奇峭称雄;画山岭林泉,则又刚柔并济,总是将争先恐后、竞相酬唱的生命,组合于一种如乐之和的谐趣之中。李绪萱先生说得好,罗国士以山和水为主体的画,刚中有柔,险峻而秀雅,典型当推《神农奇观》和《武当胜境》;若是林木为主体,则是柔中寓刚,《灞柳飞雪》和《黄陵古柏》堪为代表也。

中与西、刚与柔,这是艺术文化的冲突;重合璧、重相济,这是冲突的解构,是解构后在新平台上构筑新的和谐。冲突与和谐作为艺术创作内在的两极,将冲突熔冶为和谐,使国士兄有了一种艺术张力,这种张力使他的画作有了更大容量和更多品味处,观画者在欣赏时,审美的再创造也便有了更阔大的驰骋空间。

近年来,罗国士先生在社会上以花卉著称,尤为月季驰名,各界趋之若鹜。他的花卉确乎妙不可言,梅、兰、竹、菊,淡雅清心,汲收西画手法画的月季,更是鲜冽滋润、艳丽多姿,不愧“长安月季王”的称号。但以我个人的眼光,他的山水画远不输于花卉。这中间并无褒贬的意味,只是个人审美情趣的偏好。我曾在一篇文章中说过,每个人的嗜好,大体都和生命需求、心灵平衡有关。如果爱养花,那是在和一个美丽的生命交友;如果爱养猫养狗,那是在和一个善解人意的生命酬对;但在我看来,这都只是在和短暂的生命相伴。如果你观山听水、藏石养玉,便大有不同了,你是在和一个亿万斯年才能形成的、还要亿万斯年存在下去的永恒生命相依、相通,于是你的生命也便获得了某种永恒的气息。

罗国士先生的山水,像画华山的那几幅、勾通、点、皴、晕,笔墨简约传神,画面洁净明快,深藏传统的功力,也能看出,依然保留了一点花卉画中的明丽。让人印象最为深刻的是,他不但精于笔墨,还特别重视水和纸的功能,简直可以说是足玩弄于股掌之中,这里有西画重光影的影响,是中西合璧导致的创造。重笔墨功能而轻水和纸的创造潜力,常是一些国画作品的弱点。如果能像他这样,不排斥中西融汇、合璧,根据客体对象和主体心境的需要,对国画创作材料中的笔、墨、水、纸四大要素实行千变万化的多维组合、多重交汇,使它们的创造潜力更充分地发挥出来,定能生出千变万化的意境和趣味来。对《小溪人家胜仙境》这类佳作,我劝诸君不妨细品,在这方面定会有所崭获。“益友但盼去复来,好画不妨看还读”,真是如此啊。

罗国士先生的山水,既重形象毕肖,更重意韵情境的营构。造境生韵时,他不只靠技法,首先靠感觉。心中有了境韵,再用技法将心中之境韵落在纸上。由于靠感觉。心中有了境韵,再用技法将心中之境韵落在纸上。由于重感觉,笔下有时会出现变形的异象,加之他又喜欢将感觉强调到极至,这往往使他的画有视觉的冲击力和陌生的审美效果。《月是故乡明》,圆月大如日,《砍柴生涯》,追求水印木刻的朦胧感,都极妙的表现了记忆在心灵中的强烈和记忆在时空中的遥远这样一种辩证关系。

作为一个画家,我觉得老罗有几点对我富有启示,老罗传统文化的根基深厚,尤其对古典文学、古典诗词很有学识修养,而且自己能完成很多创作,许多诗词写得相当漂亮。这个传统文化尤其中国传统画,包括文学创作,拥有古典文学对人发生的影响不单在技艺上,更重要的是中国传统文化的精神,对艺术家心灵的长期陶冶,这是做为一个作家、画家、书法家不可或缺的精神大餐,是一种心灵素质的构建,是一种陶冶,是一种锻铸,这是艺术家创作境界的一个非常重要的东西。它实质上关涉到艺术家的精神人格。我听改民、敬寅两位的发言,他们跟老罗交往的时间很长,了解更深,既谈到老罗的艺术造诣,也感动老罗的人品,都说老罗人好,不仅他俩说老罗人好,我能听到对老罗印象的话都是这两个字:人好。人们说老罗人好不是一般意义上说的“好好先生”之类,却是指涉一种精神人格。是老罗在纷繁的社会生活中,有自己崇高的人生坐标的选择,不是以利和害作为选择的标志,而是以善和恶、美与丑作为人生价值的取向,这个取向对艺术家甚至可以说是致命的。在我的理解,艺术家创作的发展越到后来,越想进入大的创作,在完成这个艺术突破过程中,这个精神人格越成为一个关键乃至致命的东西。精神人格在你的整个创作当中,影响的不在技术技巧层面,而是对艺术家感受社会理解社会感受人生理解人生的独特性发展关键性影响,艺术品内质里的卓而不群就因此而产生。说老罗人好还指心灵的纯美和纯净。一个搞艺术创造的人,不干净的龌龊的东西裹在心中,你的文字恐怕也很难鲜活起来,你的花瓣恐怕很难鲜活起来。在我看来,正是老罗个人精神人格境界的提升,促成了创作进入一种新的境界。打一个比方,比如蚕从出壳成了虫,要经过五次蜕变,在这个过程中,吃桑叶、运动、脱壳,完成一次脱皮,但这是在常态下完成,一旦吐了丝结了茧再破茧而出,就羽化成蛾了,就不是爬行的蚕,而是自由飞翔的蛾了,就进入自由状态,从常规的爬行运动到自由飞翔。艺术家的关键性突破是类似乎由蚕到蛾的这个过程的,孜孜不倦的演练和追求,像蚕食桑叶,艺技的提高类似蚕一次又一次的蜕皮,重大的突破恰如由蚕到蛾的飞跃。完成了这个过程,创作就进入自由状态,就是前述的老罗这种出神入化的境界。在实现这个至关重要的突破过程中,在诸多促成这种突破的因素中,艺术家的精神人格境界是一个份量最重的因素。我们谁都见惯不惊的事实是,许多人没有实现如蚕一样捂死在吐丝之前,或是破不了茧。当然,从生物角度来看,蚕都会完成这个过程,然而艺术家囚于一般层面的很多,进入不了自由创作状态。我感觉到老罗早已实现了羽化,完成了这个最致命的突破,进入一种自由创作状态,我们从山水到月季,一个花瓣都能感觉到一种自由创作状态。

——雍村