文艺家

-

中文名闻立鹏(画家)

-

国籍中国

-

性别男

-

籍贯湖北浠水

-

出生日1931年

-

民族汉

-

职业中央美术学院教授

-

代表作品主要著作有《艺术求索录》、《追寻至美-闻一多的美术》等。

对许多人来说,关于闻立鹏的最初印象,主要来自于他父亲闻一多先生的事迹。当年闻一多被暗杀于昆明,十五岁的闻立鹏在悲愤与痛苦中,强烈地感受到人间的美与丑、爱与恨。生活的磨砺成为艺术表达的动力,对于父亲的永远怀念,对于革命烈士的崇敬,对于真善美的追求,凝结为他笔下永恒的主题。

受父亲影响结缘艺术

闻一多在成为诗人之前从事绘画工作,曾是中央美术学院西画专业的老师。一九二二年,他赴美国留学,先后在芝加哥美术学院、珂泉科罗拉多大学和纽约艺术学院进行学习,主攻美术专业。一九二五年回国后,闻一多在北平艺专担任西画系老师。

来自父亲的耳濡目染,使闻立鹏从小对艺术产生兴趣。闻立鹏回忆,他从小就喜欢看父亲画画。“虽然在昆明那段时期,父亲已经不怎么画画了,但一有空闲时间,他就顺手找一些香烟广告纸在反面画。”抗战中后期因战火迁居昆明,为了贴补家用,闻一多也曾挂牌治印,据说在两年多的时间里,刻印了六百多方图章。“他白天还要教学、参加民主运动,我常常半夜醒来,看到他还在刻图章。”父亲深夜刻章的形象,深深刻印在闻立鹏心里。那时闻家附近住有冯友兰、陈梦家等方家,还经常有青年学生熙来攘往,“大家来往频繁,文化学术气氛非常浓”。

闻立鹏曾多次赴敦煌临摹考察,研究临摹壁画,为他创作风格的形成打下了基础,特别是色彩语言上的表现力。以色彩造型,为罗工柳所倡导。罗工柳认为中国人要掌握油画,必须领会色彩造型的观念,以色调来抒情达意。西部写生与临摹的经历令闻立鹏在色彩研究上受益匪浅。

陶咏白认为,敦煌的色彩讲究融合、它的形式感不仅体现在内容极具主观性,还体现在色彩间的和谐。闻立鹏作品中展现的厚重、华丽、斑驳、沉稳、豪迈正是敦煌风范的精髓。如果说敦煌的色彩有一种宗教水墨感,那么闻先生的色彩语言则展现出人类历史悲剧的肃穆感,所以他的绘画有一种艳而不俗的崇高感。然而在邵大箴看来,闻立鹏作品的艺术感觉与古代传统壁画颇有相似之处,但却从中探索与凝练出新的现代感形式,这是非常难能可贵的。

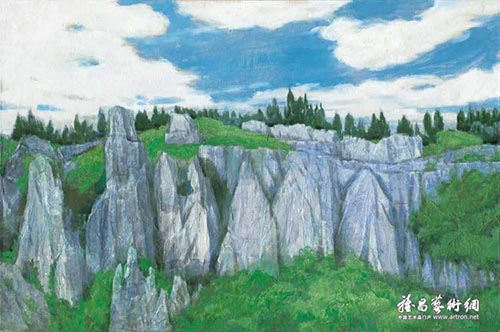

进入新世纪以来,闻立鹏的风景画创作在题材上仍然是象征性的、意象性的表达自然与生命的壮美,但开始以一种更为“轻松”的状态来表达。闻立鹏曾在二〇〇一年撰写过一篇名为《在中西碰撞中走自己的路》的文章,表示对外来文化采取开放的态度,是一个民族有自信、有生命力的体现;同时,这份轻松,也来自他对“形”与“意”这对关系更加熟练的把握。邵大箴认为,闻立鹏在艺术追求上既追求意象,用夸张与浪漫的激情进行写意的表现,同时也重形,不放弃油画的形体结构的把握,使得他的这一系列作品呈现出既严谨又随性的基调。

闻立鹏见证了改革开放以来中国油画发展的历程,也是其中的倡导者,他对中国油画发展有过系统的战略思考,曾发表《温故知新—新中国油画三十年断想》《多元化趋势和现实主义的生命力、《四代画家五大语系多种美学追求》等油画理论文章,对新中国以来的油画谱系进行梳理,强调多元发展。

同时他的创作研究与思考也推进了中国油画的发展,受到了油画界的重视。闻立鹏在二〇〇五年提出了“意象油画”这个概念。殷双喜说:“我们在做写意油画研究,事实上,关于‘意’和‘意象’的概念是中国传统文化中的重要内容,也是西方美术体系里缺少的一部分。因此,这些概念恰恰是发展中国现代油画的重要文化资源。”

闻立鹏是从华北大学美术部走过来的,钟涵也没有在中央美院经过系统的训练。素描的不足并不妨碍他们在油画艺术上的创造,他们也勤奋地学习素描造型,他们也重形,油画的形体结构他没有放弃,在形的塑造上也做出了成绩,但这不是他们艺术的特长,经过思考和摸索,闻立鹏追求夸张和浪漫的激情,语言很严谨,又很随意,走出了与系统训练过的学院画家不同的道路。

闻立鹏先生深谙艺术的本质,认识到绘画不是机械地反映客观真实,不是描绘客观的现象的形,而是要有自己独特的观察、体验和不同于别人的创造。闻立鹏不和别人争造型上的肖似,而是争艺术的表现力、艺术的感染力以及在艺术作品里自己感情的倾注。这样,他就在中央美院的油画圈子里有了自己的位置。

闻立鹏此前以他父亲闻一多和以张志新为题材的代表作,在业界和广大群众中有强烈的反响,予人以悲剧性的艺术思考和崇高的艺术感受。20多年来他的新体风景画代表了新的探索成果,同样很出色。闻立鹏先生曾经临摹过一些传统绘画作品,他去过敦煌,今年看他的作品,我发现他除了广泛借鉴西方古典和现代艺术之外,同时努力借鉴民族传统绘画,包括在章法、构成、色彩运用和绘画质材等方面,做了许多新的尝试,在表达个性和传达感情以及探索绘画语言现代感方面,自出机杼,别开生面。